コロナウイルスで皆さん、大変な時です。本コラムの「転載・引用」に許可はいりません。お役に立ちそうであれば、どうぞ自由に使ってください。力を合わせて乗り越えましょう!

目次

現在では、脳科学の進展もあり「大人の成長」について語られることは珍しくなくなりましたが、1980年代以前、「大人の成長」は、疑問視されていたのです。

「大人になってしまったら、心は成長しない」

そう断言する学者もいたのです。ですが、「成人発達理論」の研究成果も蓄積されることで、「人は生涯を通して成長し続ける存在である」という見解が常識となってきています。

「成人発達理論」は、「成人以降の知性発達理論」「成人以上の意識発達理論」という呼ばれ方もします。成人してからの「知性」「意識」の発達を考える理論ですね。

現在、この「成人発達理論」を世界的にリードしている研究者が、ハーバード大教育大学院教授で組織心理学者のロバート・キーガン(Robert Kegan)です。

2001年、「ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載された共著論文『自己変革の心理学』[原題:The Real Reason People Won’t Change](共著者:キーガンの共同研究者リサ・ラスコウ・レイヒー)が大きな反響を呼びました。

2014年、キーガンは自著『なぜ人と組織は変われないのか』(英知出版)の出版を機に、来日して講演を行っています。私は運よく講演を拝聴することができました。

質疑応答となった時、ひとりひとりの質問に時間をかけ丁寧に答えていて、その姿に深い感銘を受けました。成人発達理論を唱えているだけに、「高い発達段階に達している人だな〜」と感じさせる穏やかな人柄でした。

キーガンは、アカデミックの場で研究を重ねるだけでなく、民間企業のコンサルティングも行っています。その功績が讃えられ、ボストン大学経営大学院が贈る「ギスラン賞」を受賞しました。ピーター・センゲ、エドガー・H・シャインなど偉大なるマネジメント・グルたちが受賞してきた栄誉ある賞です。

それでは、ここからロバート・キーガンの日本での代表作である『なぜ人と組織は変われないのか』(英治出版) を参考にして、「成人発達理論」について述べていきます。

まず、キーガンは、ピーター・センゲの「学習する組織」の考え方を賞賛しつつ、その理論には「成人発達」の視点が抜け落ちていることを指摘します。

また、「リーダーシップ開発」に関しても、リーダーになる「資質」を重視し、人間としての「発達・成長」の側面を軽視していると考え、次のように述べています。

リーダーシップを振るうために必要な資質を明らかにし、リーダーにその資質を身につけさせることを目的とする書籍が続々と出版されているが、リーダーの能力の最も強力な源泉には目が向けられていない。その能力の源泉とは、人間は何歳になっても世界を認識する方法を変えられるという可能性だ。この可能性は、リーダー自身にも組織のメンバーにもそなわっている。

『なぜ人と組織は変われないのか』(ロバート・キーガン 英治出版)p

上の文の要約すれば、リーダーの「力の源泉」について、こう言えますね。

成人発達理論では、「人は何歳になっても成長していく」と考えます。「成長の可能性をいつでも秘めている」のが人間です。そして、成長には段階があり、その段階ごとで「世界を認識できる方法」が違ってくるのです。

成長していくごとに「認識の枠組み」が広がり、世界をより豊かに深くとらえられるようになっていきます。これは組織を率いるリーダーがリーダーシップを発揮しようとする時に大きな「強み」となります。ですのでキーガンは、リーダー教育において「成人発達」の視点を重視するのです。

日本人で「成人発達理論」を牽引している人物は、キーガンの元で学び、現在オランダのフローゲン大学で活動している知性発達学者の加藤洋平氏です。

加藤さんの著『なぜ、部下とうまくいかないのか』(日本能率協会マネジメントセンター)は、物語・対話形式になっていて、「成人発達理論」について、とてもわかりやすく解説してくれています。オススメです!

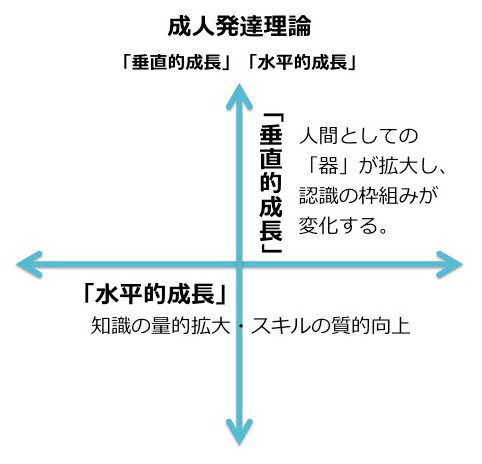

前述した通り、キーガンは「リーダー教育」において、リーダーの「資質」にばかり目が奪われて、「人としての成長・発達」が軽視されていると心配していました。これは、「成人発達理論」でいう「水平的成長」と「垂直的成長」の「違い」という理解のしかたができます。

『なぜ、部下とうまくいかないのか』(日本能率協会マネジメントセンター)に書かれた内容を参考にして図にすると、次のようになります。

リーダーになる資質として「知識やスキル」が求められます。自己啓発書を読んだり、ビジネススクールに通ったりして、知識の量を広げ、スキルの質を高めていくことができます。これも「人としての成長」です。これが「水平的成長」です。

「垂直的成長」とは、「知性・意識」が成長していくことで、人間としての「器」が拡大していき、現実の認識の仕方が変化していくことです。その変化とは、これまで見えなかったもの、とらえられなかったものが、見えたり、とらえられたりできるようになることです。

やがて、メンバーはやる気を失い、Z課長と口をきかなくなるようになり、チームはギスギスした雰囲気となって業績も落ちていきました。

そうなって初めて、Z課長は、「人の気持ち」という、目に見えないものの重要性に気づきました。それまで、とらえられなかったものを、とらえようと努力を始め、職場ではメンバーに自ら声をかけ、残業で遅くなった時には、一緒に飲みに行き、メンバーの愚痴に耳を傾けました。そうして、Z課長は、これまで認識できなかったものが、認識できるようになっていったのです。これは大きな変化です。

この「認識の仕方の変化」がZ課長にとっての「知性・意識」の成長であり、次のステージへ「垂直的成長」の階段をのぼり始めたということです。

人の話しを真摯に聞けるようになったZ課長は、人間としての「器」を、ひと回り大きくし、こうなると、周りのメンバーも、Z課長をリーダーとして認めるようになるでしょう。

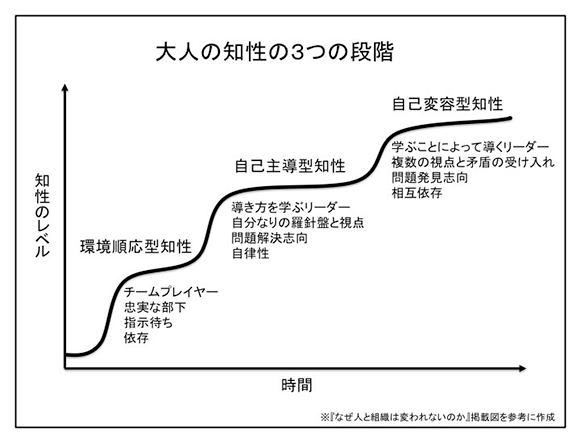

では、「成人発達理論」には、どんな発達段階があるのでしょうか。キーガンの本に戻りまして、述べていきます。

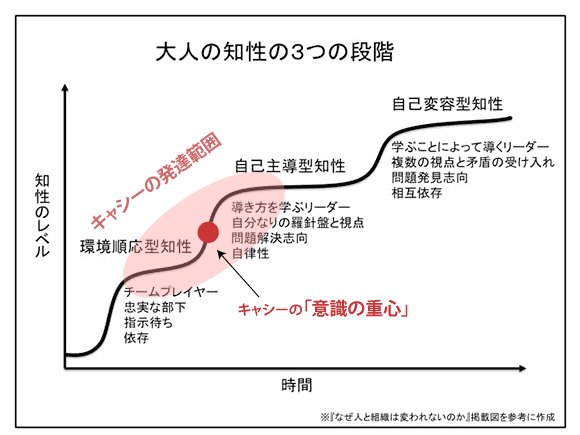

キーガンは『なぜ人と組織は変われないのか』(英知出版)の中で、「知性の発達段階」として「3段階」を提示しています。

- 環境順応型知性チーム・プレイヤー、忠実な部下

- 自己主導型知性導き方を学ぶリーダー

- 自己変容型知性学ぶことによって導くリーダー

キーガンには、発達段階をさらに細かく分類した理論もありますが、本では、上の図のようにシンプルに「3段階」となっています。

それでは、ひとつひとつ、見ていきましょう。

「環境順応型知性」の段階では、「周囲からどのように見られ、どういう役割を期待されるかによって、自己が形成される」(p32)とあります。

つまり、「自己が確立されておらず、周りにいる人の意見によって自分の行動が大きな影響を受ける」段階と言えます。

職場に飛び交う情報に過敏で、組織の中の重要人物(偉い人)が、どう考えるを、いつも気にしながら動きます。

「社長がこれだと怒る」とか「これじゃ役員に通らない」とか、やたらとポジションの高い人間のご機嫌を気にして、「正しいことを捻じ曲げて」でも、上の人たちの期待にそうように行動していくのが、「環境順応型知性」段階の人たちの特徴です。これが若手社員になると、上司の判断に依存し「指示待ち社員」になりがちです。

「忖度」(そんたく)という言葉が、2008年流行語のようになりましたが、やたらと「忖度」する人は「環境順応型知性」である可能性が高いです。

その場の空気に流される「集団思考・集団浅慮」(グループシンク)は、アジア人の特徴(特に日本人)だと世界的に言われます。ですがキーガンは、欧米人でも「その場の空気を読んだがための非合理的意思決定」=「集団思考」は発生していると指摘しています。

「集団思考・集団浅慮」が発生するのは、民族性・国民性の要因はゼロではなくても、「知性の発達段階」が問題であり、「環境順応型知性」の人が多いと、「集団思考・集団浅慮」が起こりやすいと考えられるのです。

「環境順応型知性」は、発達の第1段階であり、とかく「弱み」が強調されがちですが、組織のルールを守り、チームワークを重んじる「プレイヤー」「忠実な部下」として重宝されるという「強み」もあります。

つまり、「環境順応型知性」段階の人がいなくては、組織は回らないのであり、「環境順応型知性」に「強み」があること、また、どの段階でも「メリット」「デメリット」があり、単純に発達段階が高ければよいのではないことを、しっかり認識すべきです。

「自己主導型知性」をもつようになると、「内的な判断基準(自分自身の価値観)を確立し、それに基づいて、まわりの期待について判断をし、選択をおこなえる」(p31)という特徴をもちます。

「環境順応型知性」では、「社長が言っていたから、絶対そうだ」などと、周囲からの情報を鵜呑みにしてしまいがちですが、「自己主導型知性」の段階では、自分オリジナルの判断基準となる「情報フィルター」を持っていて、これが自己を導く羅針盤となるのです。

「社長がそう言っていても、顧客目線に立ったら、それは間違っている」

そんな風に、自分で確立した価値基準(情報フィルター)で判断しようとします。自分なりの視点で考え情報を選別し、自ら動いていきますので、自律的人材として有望視されます。

「自己主導型知性」の限界

しかし、自身の判断基準となる「情報フィルター」を持つのはいいのですが、「自分の考え方は正しい」と、それに固執するケースが多く見られます。すると、自己流に陥って視野が狭くなったり、時代遅れになっているのに、必要な変化を受け入れようとしなかったりします。

組織でリーダーとなりポジションがあがっていけば、財務的な事情から経営上の判断をしなくてはいけないこともあります。会社を存続させるために、市場に投入した製品の販売をとりやめたり、顧客に愛されているサービスを中止せざるを得ないこともあります。

現場を重んじて顧客目線に立つことは、とても大切なことですが、顧客目線だけでは経営は成り立ちません。

自分の持っている価値観・判断基準に同化してしまい、客観的に自分の「情報フィルター」をチェックできないのは「自己主導型知性」段階の人の限界といえます。

「自己変容型知性」の段階になると、自分の価値観・判断基準を「100%絶対に正しい」とは思わず、「あらゆるシステムや秩序が断片的、ないし不完全なものだと理解」(p31)し、「矛盾や反対を受け入れることができ」(p31)るようになります。

つまり、自分の価値観・判断基準には、「限界があること」また、「バグがあって誤作動する可能性のあること」を理解しているのです。

よって、自分の「情報フィルター」を客観的にチェックでき、時代遅れになっているのならば、それを潔く認めて、古くなった価値観を捨てて、新しいものにバージョンアップしていきます。

「自己変容型知性」の人は、バージョンアップに抵抗がないのですが、「自己主導型知性」の段階では、このバージョンアップ作業がうまくいかず、心理的に抵抗するケースが多いのです。

「自己変容型知性」の段階になると、周囲からの情報や自分の価値観に対して「頑な」ではなく、「しなやか」に対応します。周りからの情報が自分の価値観をバージョンアップさせてくれると考えているので、「聴き入れる」スタンスをとります。

そんな日ごろからの「聴き入れる」姿勢を周囲の人はわかっているので、「あの人は聞いてくれる人だ」という評価が定着していて、良い情報も悪い情報も自然と入ってきやすくなります。その結果、優れたリーダーシップを発揮できるのです。

「自己変容型知性」の段階では、周りの人に自分が「生かされている」と考えるのです。

『なぜ人と組織は変われないのか』(英治出版)でキーガンは、成人が発達する自己変革の手法と事例について多くのページを割いています。

誰もが自分を変えようと思いますが、変わろうと思っても、なかなか変われないのが現実です。

変われないのには、真の要因となる「裏の目標」(裏コミットメント)があり、それを作り上げる「強力な固定観念」があります。「裏の目標」に気づき「強力な固定観念」を修正できれば、人は変わることができるのだとキーガンは言います。

反響を呼んだ論文『自己変革の心理学』[原題:The Real Reason People Won’t Change](ハーバードビジネスレビュー 2002年4月号)では、こう表現しています。

(ダイヤモンド社)2002年4月号

変化への抵抗は、変化そのものに反対しているのでもなければ、単なる惰性の結果でもない。ある変化に心から賛成しつつも、一方で、心にひそむ「裏コミットメント」に無意識にエネルギーを費やしてしまっている、というのが真相である。

その結果生じる力の均衡状態が変化への取り組みを失速させてしまう。これは変化に対する抵抗のように見えるが、むしろ変化に対して起こる、一種の心理的な免疫反応、拒否反応ともいえるべきものである。

『自己変革の心理学』(ハーバードビジネスレビュー 2002年4月号 p108)

「裏の目標」(裏コミットメント)は、自分も気づかぬ内に心の中で作用しているから、やっかいです。でも、それに気づくことは可能なのであり、キーガン教授の数多くの事例を知れば、「自己変革」はやはりできるのだとわかります。

例えば、マイクロマネジメントによって部下の自主性を奪い、メンバーを疲弊させているX部長がいたとします。

「部長にもなって、部下に対して口も手を出しすぎだ。部下を信頼して、仕事を任せろ。残業しないで、早く、帰るんだ」

役員から事あるごとに、X部長は叱責されています。でも、1年たっても2年たっても、マイクロマネジメントを改めることができず、「自己変革」できません。

X部長の「裏の目標」(裏コミットメント)として、どんなことが考えられるでしょうか。

X部長は、プレイヤー・タイプで、典型的な「リーダーになりきれない症候群」のひとりですね。部下の仕事を奪ってまで自分で仕事をして、自分で「達成感」を味わいたいのです。

仕事を任せてしまうと「仕事の達成感」を失う「恐れ」があるのです。その「恐れ」が無意識のうちに働いているので、変われないのです。「達成感を奪われることの恐怖から自分を守ること」が、真の要因である「裏の目標」といえます。

この「裏の目標」という考え方は、アドラー心理学の「目的論」に通じていますね。

「裏の目標」(裏コミットメント)を本人が意識できないと、マイクロマネジメントは続くことになります。誰か(例えば、外部のコーチやカウンセラー)と、じっくり話し合って、本人がその「恐れ」を自覚でき、手放せば、マイクロマネジメントは段階的によい方向へと舵を切ってゆくでしょう。「無意識の自分」に気づくことが、自己変革のスタートラインに立つことです。

「わかっちゃいるけど、やめられない」という時に、本人は「変わるんだ」と、自己変革のアクセルを踏んでいます。でも、「裏の目標」があるので、同時に、ブレーキを踏んでいるのです。ブレーキを踏むことで、「自己変革」から自分を守っていると言えます。これを心理学で「自己防衛」といいます。

「自己防衛」とは、キーガンの言葉でいえば、「心理的免疫反応・拒否反応」のことです。

『なぜ人と組織は変われないのか』(英治出版)には、キーガンが行った多くの「自己変革」の事例が出ています。「裏コミットメント」と向き合い、多くの人が自分を変えることに成功しています。

例えば、世界有数の製薬会社のマーケティング部門で働くキャシーも、そのひとりでした。能力は高いのですが、問題が発生すると、不機嫌になり感情を爆発させます。

そのためチーム・メンバーは彼女の感情を気遣うことにパワーを奪われていました。キャシーが感情的に安定した女性であれば、その「気遣い」を、他の仕事に振り向けるエネルギーにできます。

キャシーは、キーガンの指導のもと「裏の目標」「強力な固定観念」に気づくことができました。

「いざというとき頼りになる人間だと思われたい」

「他人に弱みを見せたり、他人の気分を害したりしたくない」etc.

「強力な固定観念」

「チームのメンバーの期待を裏切れば、頼りになる仲間という評価が傷つきかねない」

「自分が抱く要求水準に達しない行動を取れば、自分が仕事に手を抜いていると思われる」etc.

『なぜ人と組織は変われないのか』(英治出版)p195

上に書いたものは、資料の一部ですが、この記述を読んだだけでキャシーが「完璧主義者」であることがわかります。キーガン教授は、「 目を通すだけで疲れてしまった」(p194)と書いています。

ですが、キャシーは「裏の目標」に気づき「強力な固定観念」を修正していき、途中、大きな試練がありましたが、「自己変革」に成功することができたのです。感情をコントロールできるようになったのです。

キャシーの自己変革は個人レベルではなく、チーム単位で行われたものでした。

実は、キャシーの所属するチームが、コミュニケーションがうまくとれない事態に陥っていたのです。半分のメンバーが、チーム内のコミュニケーションに関してネガティブな評価をしていました。

感情を爆発させるキャシーは、コミュニケーションのとりづらい近寄りがたい存在となっていたのです。

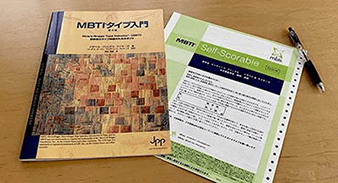

この「チーム変革」の事例で、キーガンは、MBTI®(Myers-Briggs Type Indicator)自己分析メソッドも利用しています。MBTI®は、その人の「生まれ持った性格」を浮き彫りにするもので、「無意識の自己」を意識化していくプロセスといえます。

MBTI®で自身の性格タイプがわかると、自分の性格タイプからくる「認識の限界」が明らかになりますし、「強力な固定観念」の大元に気づくことができます。キーガンは、MBTI®をこう評価しています。

「MBTIを活用すれば、自己理解を深めることを通じて、情報の発信と受信の能力を向上させ、同僚のコミュニケーション・スタイル(情報の優先順位など)に配慮して自分のスタイルを修正できるようになるのである。」

私もMBTI®を活用した個人セッションや研修を行っていますので、ご興味ある方は、リンクのページをのぞいてみてください。Zoomを使ったオンライン・セッションも対応しています。かの世界的組織心理学者ロバート・キーガンが認める世界で活用されているMBTI®です。

さて、話しをキャシーに戻しまして…

MBTI®をチームで受けることで、キャシーは、自分の性格タイプとチーム・メンバーとの性格タイプが異なることを心理学的に理解することができました。

そして、MBTI®で設定されている「心の機能」を知ることで、「なぜ、自分の感情が乱れるのか」「他人のどんな行動、ふるまいに腹が立つのか」、その原因を明らかにすることができました。

キーガンが行ったワークショップは、3回行われ、MBTI®は、その中のひとつに過ぎませんが、MBTI®を受講することで、キャシーの自己変革は加速していったのです。

キャシーは、MBTIのワークショップで、冗談まじりにこう言いました。

「私があなたにいらだつ理由がわかったわ!私たちは正反対のタイプなのよ!」

チームメンバーは、それまで近寄りにくかったキャシーの言葉を、とても歓迎したそうです。

この状況は、「成人発達理論」でいう、MBTI®の知識を手にする「水平的成長」の実現であり、その結果、認識の枠組みが変化し「器」が拡大する「垂直的成長」に結びた事例だと言えます。キャシーは「知性・意識の発達」を成し遂げたのです。

MBTI®の研修をしていると、これに似た状況によく遭遇します。人は、理由がわかると安心しますし、ストレスが減るのです。「なぜ、腹がたつのか」「なぜ、イライラさせられるのか?」その理由がはっきりすることで、長い間あった「胸のつかえ」が取れると、それを冗談にできます。この「冗談にできる」がチーム・ビルディング効果として最高のものです。

MBTI®の研修も最後になると、キャシーに似た、冗談を飛ばす人を、私もよくみかけます。もちろん、研修会場は、大爆笑となります。

キーガンが、キャシーに最初に会った時、彼女の発達段階は、「自己主導型知性」に「完全には達していない」という判断でした。というのも、仕事面では結果を出そうと自ら優れた力を発揮している(「自己主導型知性」)のですが、他人から影響を受けて感情を乱しているからです。他人に影響されやすいのは「環境順応型知性」の特徴です。

ですので、キャシーの場合は、「自己主導型知性への完全な移行」が、最終的な目標となったのです。

成人発達理論では、「自分の段階がどこなのか」は、幅を持って見ます。なので、「発達範囲」という言葉があります。

例えば、キャシーの場合は、「環境順応型知性」から「自己主導型知性」に渡る特徴が見られます。ただ、「意識の重心」という考え方があり、その重心によって、自分の段階がどこなのかを判断もします。

キーガンは、「キャシーの場合は、自己主導型知性の「台地」の上に、しっかり乗っているとは言いがたかった」(p207)と書いています。

この記述から読み取れるのは、キャシーの場合は、ちょうど、「自己主導型知性」段階に向けた上り坂のあたりに意識の「重心」があったということです。

人はTPOに合わせて心(意識)を使い分けています。「職場の自分」と「家での自分」は、違う自分と感じている人も多いでしょう。

職場では「自己主導型知性」だけど、家では奥さん(旦那さん)の顔色をやたらと伺ってしまう「環境順応型知性」の段階になるという人も多いでしょう。その反対も、もちろんあるかもしれません。

ですので「発達範囲」という考え方をするのです。

「成人発達理論」で加藤さんの本では、5つの段階が設定されています。さらに細かく発達段階を想定する学者もいます。

「成人発達理論」を知る大きなメリットは、人間としての「さらなる高み」があると知ることで、自分の段階について考えることが「自己への戒め」にもなり、さらなる「成長への動機づけ」にもなることです。

「自己成長」といった時に、どこに向かうのかが漠然としているより、「人として成長すると、どんな特徴を見せるのか」を明確に知っておくと、目標へ近づこうとする継続した力になります。

「自己成長」「自己変革」は、一生の仕事です。

人は、1日、2日で変わるものではなく、1年、3年、5年という長いスパンで考え変化していくものです。その道のりは決して平坦ではありませんが、取り組む価値はあります。

キーガンは、こう言っています。

『なぜ人と組織は変われないのか』(英知出版)p221

キャシーは、大きな見返りを得ました。キーガンのプログラムを終えた時に、こう記しました。

「あらゆる重圧から解放された」

「不安に苦しめられなくなった」

「木だけでなく森も見られるようになった」

「以前は見えなかったものが見えるようになった」

その結果、キーガン曰く、キャシーは「以前よりはるかに開放的でゆとりがあり、自分を守ることばかりを考えなくなった。自分と自分の思考に自信が持てるようになり、さまざまな面で束縛から解き放たれたのである」(p221)

人は生涯、成長し続けます。それは可能であり、誰にでも本来、できることです。

「成人発達理論」の考えを取り入れたケン・ウイルバーの「インテグラル理論」も、今、日本で注目されています。キーガンとケン・ウイルバーは、親しい関係にあります。インテグラル理論については、コラム129「インテグラル理論 by ケン・ウィルバー」に書き、「8つの発達段階」について記していますので、参考になさってください。

「大人の成長」に焦点をあてる「成人発達理論」は、大人に「希望をもたらす理論」として、これから益々、注目されていくことでしょう。

(文:松山淳 イラスト:なのなのな)

この記事を書いた「まっつん」(瞑想セラピスト/心理カウンセラー 松山淳)による「セルフ・コンパッション」(自分を慈しむ力)を高める瞑想セミナーです。今、自分に優しくする静かな時が必要です。椅子での参加でOKです。顔出しNGでもちろんOK!オンライン形式ですので、60分/1,000円という参加しやすい価格にしています。あなたに、お会いできることを楽しみにしています!