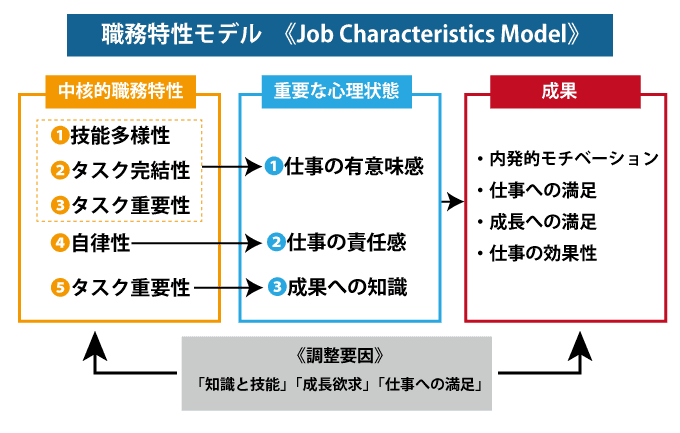

「職務特性モデル」(Job Characteristics Model)は、「仕事の特性」によって、「内発的動機づけ」が高まると考えたモチベーション理論のひとつである。提唱者は、心理学者J・リチャード・ハックマン(J. Richard Hackman)と経営学者グレッグ・R・オルダム(Greg R. Oldham)。

5つの『中核的職務特性』(Core job characteristics)を設定し、人の『重要な心理状態』(Critical psychological states)が満たされることによって「成果」が現れると考えた。

まず、モチベーション理論の「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」を説明し、その後、『中核的職務特性』と『重要な心理状態』について言及し、最後、「切手貼り」の作業を例にとりながら、「職務特性モデル」(Job Characteristics Model)について解説していく。

目次

リーダーの役割に、フォロワー(部下)やチーム・メンバーのやる気(モチベーション)をマネジメントすることがあります。モチベーションが何によって左右されるのか、その答えは多様であり、様々な研究がされてきました。

いや、そうじゃなくて、「やる気」は、仕事の「達成感」や「自己成長感」など、心の「内」からわきあがってくる「心理的報酬」に左右されるのだ。

これは、モチベーション理論では、おなじみの考え方ですね。モチベーションの要因(モチベーター)が、「外からくるか、内からくるか」のお話しです。

モチベーターが、外からくれば「外的報酬」による「外発的動機づけ」であり、内からくれば、「内的報酬」による「内発的動機づけ」です。

- 「外的報酬」:給与、地位、評価など

- 「内的報酬」:充実感、達成感、自己成長感など

- 「外発的動機づけ」:外的報酬に影響されるモチベーション(やる気)

- 「内発的動機づけ」:内的報酬によるモチベーション(やる気)

モチベーション理論では、とかく「内発的動機づけ」の重要性が強調されますが、「外発的動機づけ」が無効なのかといったら、そんなことはありません。

多くの人は心理的に満たされ、「やる気」は向上するものです。実際には、内からと外からのモチベーターが、互いに影響を与えながら「モチベーション」は育まれていきます。

上司から信頼されて「好きにやっていいよ」と任されれば、その仕事は「自由度の高い」仕事になります。反対に、マイクロマネジメント型の上司につくと、細かな指示をいつもされて、「あれやれ、これやれ」と、上司の言われた通りにしかできない「自由度の低い」仕事となります。

自由度が高ければ、リッラクスできて自分のアイディアやスキルを存分に生かせます。結果、モチベーションは高まるでしょう。反対に、いつも上司に監視されるような自由度の低い精神状態で仕事をすることになれば、やる気も低下するでしょう。そんな仕事の「自由度」によってモチベーションに差が出てきますので、これは、「仕事の特性」が、「やる気」を左右するということです。

そんな観点から…、

心理学者J・リチャード・ハックマン(J. Richard Hackman)と経営学者グレッグ・R・オルダム(Greg R. Oldham)は、「仕事の特性」が人の「やる気」に関連すると考え、その研究内容を「職務特性モデル」(Job-Characteristics-Model)として理論化しました。

では、まず、「職務特性モデル」でおなじみの概念図を見て、理論全体の流れをおさえておきましょう。

『組織行動:理論と実践』(須田 敏子 NTT出版)p59

上記の文献資料の掲載図を参考に作成

5つの『中核的職務特性』(Core job characteristics)が満たされると、モチベーションを左右する『重要な心理状態』(Critical psychological states)を満たすことができます。その結果、「成果」(Outcomes)が現れてきます。

これが、ざっくりとした「職務特性モデル」の流れです。図の真ん中の下にある《調整要因》(Moderators)とは、「個人の要因」の違いによって「成果」には差がありますよ、ということです。例えば、「自己成長したい」という強い「成長欲求」を持っている人とそうでない人では、当然、「成果」は違ってくるわけです。

それでは、概念図にある個々の要素について、もう少し細く見ていきましょう。まず「中核的職務特性」です。

「職務特性モデル」では、以下「5つの特性」が、モチベーションを高めるための中核となる重要な特性と考えられました。

- 技能多様性(Skill Variety)

単調な仕事ではなく、自分が持つ多様なスキルや才能を活せる仕事である - タスク完結性(Task identity)

始めから終わり(完結)までの全体を理解した上で、関われる仕事である - タスク重要性(Task siginificance)

他者の生活や社会にインパクトをもたらす重要な仕事である - 自律性(Autonomy)

自分で計画をたてたり目標設定したり、自分のやり方で進められる自由度の高い仕事 - フィードバック(Feedback)

結果がどうなったのかを、その都度、知ることのできる仕事

参考文献:『組織論再入門』(野田稔 ダイヤモンド社)p137-140

図にあったように、5つの特性の内、「❶技能多様性(Skill Variety)」「❷タスク完結性(Task identity)」「❸タスク重要性(Task siginificance)」の3つが、「仕事の有意味感(Meaningfulness of the Work)」をつくりだします。

- 仕事の有意味感(Meaningfulness of the Work)

意味ある、価値ある仕事をしているという実感 - 仕事の成果への責任感(Responsibility for Outcome of the Work)

仕事の成果・結果に対して抱く責任感 - 成果への知識(Knowledge of Results of the Work Activities )

自分のしている仕事の結果・成果がどの程度なのかを知ることができる

参考文献:『Job characteristic theory』(From Wikipedia, the free encyclopedia)

❹「自律性(Autonomy)」は、「仕事の成果への責任感(Responsibility for Outcome of the Work)」と関連し、❺フィードバック(Feedback)は、「成果への知識(Knowledge of Results of the Work Activities )」と結びついています。

この3つの心理状態を達成することで、「モチベーションが高まる」という「成果」につながっていくわけです。

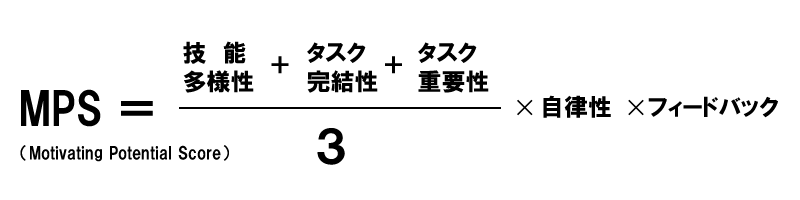

ハックマン=オルダムは、「5つの特性」がモチベーションを高める流れを「数式化」しています。

MPSとは「Motivating Potential Score」の頭文字をとったものであり、「モチベーションが引き出されるスコア 」のことです。5つの特性が「掛け合わさる」ことによって、人のやる気に差が出ることを表す数式です。

それでは、理論の話しばかり続きましたので、実際の仕事を例にとって、「職務特性モデル」で核となる「5つの特性」を説明いたします。

ここでは、「ハガキに切手を貼る」という仕事内容を例にして、職務特性モデルの「5つの特性」について理解を深めたいと思います。

私は大学を卒業して広告代理店に入社しました。「切手貼り」の仕事は、私が新入社員時代に、実際に何度か体験したことです。「やらなければいけない仕事」だとは、わかっていましたが、クリエイティブな仕事とは、ほど遠く、なかなか複雑な気持ちでした(笑)

ハガキに切手を貼る続ける作業は、極めて「単調」「単純」です。単純な作業を反復することは、仕事の面白みを劣化させてモチベーションをダウンさせます。

技能多様性(Skill Variety)とは、自分の持つ多様な能力が発揮される特性が仕事に内在していることです。切手を貼るだけでなく、企画を考えたり、プレゼンしたり、交渉したり。多様な力を活用している時、人はやる気を維持できます。

ハガキに切手を貼るのは仕事の一部です。目的があって切手を貼ります。

例えば、顧客へDM(ダイレクトメール)を発送するとします。自分が企画をたて上司に承認され、DMデザインを考え、デザインが決定されハガキができあがります。そのハガキを郵送するために切手を貼ります。その後、顧客からレスポンスがあり成果となって現れます。

こうして仕事の「始まり」から「完結」までの流れ全てに関わる形になれば、プロセスの一部に過ぎないあまりに単純な切手貼りの仕事も意味が違ってきます。ただ、「切手貼りだけやってろ」と命令されてやるよりも、「仕事の意味」を感じられる度合いに差が出てきます。

この「意味がある」という感覚こそ、モチベーター(やる気の要因)のひとつなのです。

好きか嫌いかは別にして、切手を貼る作業はとても大切なことです。切手なくして顧客にDMは届きません。顧客にDMが届き購買行動を促進することは、社会に何らかのインパクトを与えます。

しかし、自分の所属する職場で「切手貼りは、誰にでもできる単純な作業だ」と軽く見られていたらどうでしょう。反対に、「切手貼りは大切な仕事だ!」と職場で重要視されていたらどうでしょう。

自分が、「重要な仕事をしている」と思えた時に「自己重要感」が満たされて、「モチベーション」は高まります。

自分がする仕事に意思決定権があると「自律性」が確保され、モチベーションに好影響を与えます。自分のやり方で仕事を進められ、「あーだ、こーだ」と細かいことを指図されない状態です。

最初私は、あるベテラン社員さんから切手を早く貼る方法を教えてもらいました。それでしばらくやっていると、もっと早くできる方法を自分で見つけて、さらに工夫をこらし、作業スピードがあがりました。

この時、ベテラン社員さんから「私の言った通りにやってください。勝手にやり方を変えないで!」と叱られて「自律性」を奪われたら、どうなっていたでしょうか。恐らく、ではなく、間違いなく「やる気」を失っていたでしょう。

仕事を任せられて、自分のすることを自分で決められる「自律性」は、やる気を引き出す要因です。

自分が行った仕事に対してフィードバックがあり、「成果」「結果」を確認できるか否かはモチベーションを左右します。

「職務特性モデル」でいう「フィードバック」は、「仕事そのもの」から結果を知ることができる状況を意味します。

切手貼りは、作業を通して「どれだけやったか」が、リアルタイムで把握できます。小売業や飲食業などでの店舗の売上や営業マンの仕事も日々の数値化することが可能ですので、これもフィードバックを得られる仕事です。

何が言いたいかと言いますと、「フィードバック」というと、上司が部下の仕事を評価して「フィードバックする」という使い方のほうが一般的ですので、その「フィードバック」とは違うということです。

現在、部下のモチベーションを高めるために、上司の「フィードバック」が、とても重要だとされています。グーグルから火がついた上司と部下の1対1の定期的な対話は、「1on1ミーティング」と呼ばれ、日本企業でもどんどん導入されています。

他者からの評価もフィーバックと考える。

学術的には「職務特性論」の「フィードバック」は、他者からの評価(賞賛、感謝など)を含みませんが、実際に、モチベーション・マネジメントを行う時に、それを含めて考えてよいでしょう。

上司の評価、お客様からの感謝の言葉、営業成績など、自分が行った仕事に対して、何らかの結論、評価、反響を知ることは、確実に「やる気」につながります。

上司に提出した書類や企画が、「どういった使われ方をして、どう役に立ったのか?」について結果がわからないと、人は不安や虚しさが募りモチベーションをダウンさせます。

反対に、上司から自分のつくった資料について「報告」があり、高く「評価」されるという「フィードバック」があれば「達成感」が生まれます。失敗とわかれば反省し次の行動につなげようとします。

フィードバックは「やる気」の重要な要素です。

MPS(Motivating Potential Score)の数式が現実的であるか否かは別にして、「5つの特性」を自分の仕事にあてはめて考えてみれば、「5つの特性」がモチベーションに関連していることは理解できます。

リーダーが微に入り細に入り指示命令をするマイクロマネジメント型だと、部下がリーダーに依存するようになります。リーダーの指示がなければ行動できない人材になってしまいます。

短期的に仕事の精度を維持できるかもしれませんが、モチベーションは凍結状態となり、長期的な視野から見れば、部下の自立心が劣化し、組織力は低下します。

リーダーシップとは組織の目標を達成するための「良好な対人影響力」のことです。

部下のモチベーションは上司のリーダーシップの試金石です。よりよいリーダーシップの発揮のために「5つの特性」をセルフ・チェックのリストとして活用することもできます。

各項目を10点満点として、セルフチェックをしてみてください。スコアが低いと感じられる特性を改善すれば、部下のモチベーションを高め、リーダーシップの強化につながることでしょう。

仕事の特性がモチベーションを左右する。「職務特性モデル」のこの考え方は、働き方を改革が進行中の日本企業において、注目に値します。

(文:松山 淳)(イラスト:なのなの)

ユングのタイプ論をベースに開発された性格検査MBTI®を活用した自己分析セッション

《MBTI受講者実績:2,127名》

国際的性格検査MBTI®を使用しての自己分析セッションです。MBTI®は、世界三大心理学者のひとりC.Gユングの理論がベースになっており、世界の企業が人材育成のために導入しています。その人の「生まれ持った性格」を浮きぼりにするのが特徴です。自分本来の「強み」を知ることができ、心理学の理論をもとに自己理解を深めることができます。

自己分析の個人セッションには「対面型」と「オンライン型」(Zoom)があります。